パレスチナ問題がわかる イスラエルとパレスチナ 対立のわけ

世界に衝撃を与えた今月7日のイスラム組織ハマスによるイスラエルへの大規模攻撃。イスラエル軍はパレスチナ・ガザ地区への空爆を強め、ハマス側もイスラエルに対し多数のロケット弾を発射。双方の死者は増え続けています。

いったいなぜ、イスラエルとパレスチナは凄惨(せいさん)な対立の歴史を繰り返してきたのか。エルサレムに駐在するなど、この問題を取材し続けてきた国際部の鴨志田郷デスクがわかりやすく解説します。

この記事はNHKのWEBサイト「大学生とつくる就活応援ニュースゼミ」の中で2021年に公開した「1からわかる!パレスチナ(1)~(3)」をもとに制作しました。

(国際部デスク 鴨志田 郷)

鴨志田郷デスクは2000年から2004年までエルサレムに駐在し、イスラエル・パレスチナの和平交渉や、紛争の現場を取材。その後もこの問題を追い続けています。

パレスチナ問題ってなに?

イスラエルとパレスチナとは?

昔から、地中海の一番、東の沿岸にある地域のことを「パレスチナ」と呼んでいました。南にエジプト、東にヨルダンがあって、北にはシリアやレバノンがある場所です。

このパレスチナの地にあるエルサレムには、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教、それぞれの聖地があります。宗教上とても重要な地域です。

この地では、1948年にイスラエルというユダヤ人の国家ができました。その後は、この土地の中で“将来、パレスチナ人の国家になりたい地域”(東エルサレム・ヨルダン川西岸・ガザ地区)を総じて、パレスチナと呼んでいます。イスラエル、パレスチナがそれぞれ国として共存するのが理想ですが、イスラエルの建国を発端に対立しているのがパレスチナ問題です。

2つの悲劇~ユダヤ人とパレスチナ人

パレスチナ問題の根源は「2つの悲劇」にあるとも言われています。1つは、ユダヤ人が2000年の長い歴史の中で世界に離散し、迫害を受けてきた悲劇です。やっとの思いで悲願の国(=イスラエル)をつくり、それを死守していきたい、二度と自分たちが迫害されるような歴史に戻りたくない。そんな強い思いをユダヤ人はもっています。

もう1つは、パレスチナの地に根を下ろしていた70万人が、イスラエルの建国で故郷を追われたという、パレスチナ人の悲劇です。いまパレスチナ人が住んでいるのは、ヨルダン川西岸とガザ地区という場所です。国にはなれないまま、イスラエルの占領下におかれているのが現状です。周辺の国にも多くが難民として暮らしています。

ガザ地区は、日本の種子島ほどの面積に約200万人が住んでいます。

非常に人口密度が高く、塀やフェンスで囲まれ、人やモノの厳しい封鎖が続いていることから「天井のない監獄」とも呼ばれています。イスラエルと武力衝突があると、空爆を受けて亡くなる人もたくさんいるし、地域一帯が瓦礫になって、住宅や道路、水道などのインフラも破壊されます。国連が学校や病院を運営したり、食料を無料で配ったりしているけど、我々が当たり前に思っているような最低限の生活さえできない状況です。一方、ヨルダン川西岸は完全な自由はないものの、今はイスラエルから物資や資金が入り、許可があればイスラエル側に働きに出ることもできます。

ただ、ヨルダン川西岸には入植地という問題があります。パレスチナにユダヤ人が住み着いてイスラエルの土地として既成事実化したのが入植地です。ヨルダン川西岸を中心に約130か所あり、40万人のユダヤ人入植者が住んでいるといわれています。パレスチナ人の住宅やオリーブ畑をなぎ倒して土地を収用することもしばしばありました。ひとたび居座ると、なかなか立ち退くことはありません。

問題のきっかけはイスラエル建国 2000年の迫害の歴史を経て

どうしてイスラエルはこの土地で建国されたのか。それを知るには、2000年前に歴史を遡る必要があります。

パレスチナの地には、ユダヤ教を信じるユダヤ人の王国がありました。しかし、この国は2000年ほど前にローマ帝国に滅ぼされてしまいます。このとき、ユダヤ人は、パレスチナを追い出されて世界に散り散りになります。これを「ディアスポラ」と言います。

その後パレスチナの土地の支配者は、歴史に応じて変わっていきますが、アラブ人、今で言うパレスチナ人が住み続けることになりました。散り散りになったユダヤ人はヨーロッパや中東、アフリカで暮らすことになります。ただ、特にヨーロッパでは差別や迫害に苦しむことになりました。ユダヤ教の国で新しい教えを広めたのがイエス・キリストです。彼はユダヤ教の聖職者たちと対立し、十字架にかけられてしまいました。このため、のちにヨーロッパでキリスト教が広がると、ユダヤ人はキリストを処刑した人たちとみなされ、差別や迫害の対象になってしまいます。ユダヤ人はそれぞれの土地で、普通の人がなかなか就かないような仕事に就かざるを得ませんでした。その代表例が金融業です。やがて金融業の需要が増すにつれ、その土地土地で富を握るようになります。また、昔から自分たちの宗教を守るのに熱心で、子どもの教育にも力を入れてきました。識字率が高く、知識階級の中でも影響力を持つようになります。いろいろなことが重なって、疫病などの災難が起きるとユダヤ人を迫害する、という歴史が繰り返されてきました。

迫害が続く中、19世紀にユダヤ人たちの中で、かつて王国があったパレスチナの地に戻ろう、国をつくろうという運動が起こります。これを「シオニズム運動」と言います。それが現実化してくるのが第1次世界大戦の時です。イギリスが「ユダヤ人の国家建設を支持します」と約束して。ユダヤ系の財閥、ロスチャイルドから資金援助を引き出そうという狙いです。

一方イギリスは、当時パレスチナを含むアラブ地域を支配していたオスマン帝国を切り崩すため、アラブ人にも「オスマン帝国と戦えば、独立国家をつくる」と約束します。さらに盟友のフランスとは、この地域を山分けする密約も結んでいたのです。歴史上、悪名高い「三枚舌外交」と呼ばれるものです。

結局、オスマン帝国の領土は、イギリスとフランスが山分けすることになりました。ユダヤ人は「だまされた」と思いつつ、パレスチナの地に移り住む動きを強めていきます。

そして、最後の決め手となったのが、ナチス・ドイツによるホロコーストです。600万人のユダヤ人が殺害されました。

もう二度とユダヤ人が迫害されることはあってはならないと、悲願の国をつくる思いを強めていったのです。ナチスの犠牲者になったユダヤ人への同情もあり、1947年には「パレスチナの地に国をつくらせよう」という国連決議が採択されました。

パレスチナ分割決議

1947年に国連総会が採択。パレスチナの地を、ユダヤ人とアラブ人の2国に分けたうえでエルサレムを国際管理下に置く。当時、この土地のユダヤ人が占める割合は、全人口の3分の1だったが、56%の土地が与えられることになった。

そして翌年には、ユダヤ人がイスラエルの建国を宣言します。パレスチナ側からすると広大な土地を取られてしまうため、「勝手に国をつくられるのはおかしい」と反発しました。建国の翌日(1948年5月15日)には周辺のアラブ諸国がイスラエルに攻め込みました。これが第1次中東戦争です。

イスラエルが「被害者」から「加害者」へ

イスラエルは最初は苦戦しましたが、国連の分割決議で認められた土地は死守しました。その状態で国を少しずつつくっていきますが、パレスチナは相変わらず国にならない状態。周辺のアラブ諸国は、イスラエルに対する憎しみを募らせながら緊張状態が続きました。中でも決定的だったのが、1967年の第3次中東戦争です。

イスラエルは、戦争前まで認められていた休戦ラインを越えて、国際法上、認められていないところまで占領したのです。この時イスラエルは事実上「パレスチナ」と呼ばれていた土地のすべてを、統治下に置くことになったのです。

入植地の建設も、これ以降加速します。占領地での入植活動は、国際法に違反する行為です。こうしたことから、それまで国際的には「被害者」とみられていたイスラエルは占領者となり、ある意味「加害者」としてみられるようになります。

結局25年間で4回も戦争が繰り返されるのですが、毎度イスラエルが軍事的に圧倒しました。

パレスチナの蜂起とテロ、世界に募る危機感

戦争に負け続けたアラブ側、パレスチナ側は、このままでは耐えられないと「インティファーダ」と呼ばれる住民の抵抗運動が広がっていきます。住民がイスラエル軍に石を投げて抵抗するのです。

一方、パレスチナの外では、アラファト議長率いるPLO=パレスチナ解放機構という組織が各地でイスラエルに対する武装闘争を展開します。

そしてもう1つ、大きな動きがあります。1991年にイラクで起きた湾岸戦争、イラクがクウェートに侵攻したことがきっかけで起きた戦争です。当時のイラクのサダム・フセイン大統領は旗色が悪くなる中で「アラブの正義のためにパレスチナを解放する」と言い出して、はるか遠くのイスラエルにミサイルを数十発も発射しました。アラブ世界の同情を集めようとしたのです。これをきっかけに国際社会から「パレスチナ問題を解決しないと何が起きるかわからない」と事態打開を求める声が高まります。そして、その後の歴史的な合意=オスロ合意へと向かっていくことになります。

なぜ対立が続く? オスロ合意・崩れた和平への希望

歴史的なオスロ合意

1993年、アメリカとノルウェーの仲介で、イスラエル・パレスチナ双方のトップにより交わされたのが、パレスチナ暫定自治合意、いわゆるオスロ合意です。

パレスチナに暫定自治区を設置して、いずれはイスラエル、パレスチナの双方が共存することを目指しましょうという内容です。

和平交渉の期限とされていた2000年までは楽観論が広がっていました。双方の人たちの多くが、共存できる夢のような時代がくるのではないかと思っていたのです。

崩れた和平への希望

ところが、2000年9月、当時右派の政治家でのちに首相になるシャロン氏が、エルサレムのイスラム教の聖地に足を踏み入れてしまいます。

エルサレムの旧市街には「嘆きの壁」というユダヤ教の聖地がありますが、その上側に「岩のドーム」というイスラム教の聖地があります。同じ構造物の壁と天井が、ユダヤ教の聖地とイスラム教の聖地としてくっついているのです。

シャロン氏は大勢の警察官に守られながら「嘆きの壁」の上側にある階段を上り「岩のドーム」を一回りして帰ってきました。「私は平和の使者だ」と言って。礼拝中だったイスラム教徒は、それを見て暴徒化しました。そして今度はイスラエルの警察がそれを力ずくで鎮圧し、死傷者が出たのです。これをきっかけに、各地で激しい衝突が始まってしまいます。約7年もの歳月をかけて築き上げてきた和平への希望が、わずか数日で崩れていきました。これを導火線に、暴力の応酬が始まりました。イスラエルの街中では、バスが吹き飛ばされるような爆弾テロが起きるようになりました。これに対してイスラエルは、パレスチナの過激派の拠点を空爆します。

衝突が長期化していく中、イスラエルの世論が右傾化し、選挙であのシャロン氏が首相になります。シャロン氏は、ヨルダン川西岸の境界に食い込むように分離壁をつくりました。テロリストがイスラエル側に入ってこないようにするためのものです。高さは、最も高いところで8メートル、全長は700キロ以上にもなります。

この壁ができて、テロが減ったことをきっかけに、危害がないなら交渉はもういいじゃないか、という考え方がイスラエル側で広がっていきます。持続的な国を作るためには和平しか手段がない、という考え方が次第に失われていったのです。

パレスチナの分裂とハマスの台頭

パレスチナ側では、オスロ合意後、暫定自治政府のトップとしてパレスチナをまとめていたアラファト議長が2004年に亡くなります。後を継いだのはアラファト議長と同じ、穏健派の政治勢力「ファタハ」に属していたアッバス議長です。

和平派の指導者として期待されましたが、過激派を抑えるだけの力がなかったというのが大半の評価です。それで、イスラム組織の「ハマス」に2006年の議会選挙で負けてしまいます。「ハマス」とは、イスラム教の教えを厳格に守ろうという人たちで、ガザ地区を中心にパレスチナの解放を訴えています。「過激派」と呼ぶ人も多いのですが、軍事部門でイスラエルと武装闘争を続ける一方、慈善活動や教育支援で貧しい人の生活を支えたりもしています。そのハマスは選挙に勝ったあと、2007年からガザ地区を独自に支配するようになってしまいます。

一方、ヨルダン川西岸はイスラエルと和平交渉を続けるという立場をとっている「ファタハ」が統治を続けています。パレスチナが一体ではなくなってしまったのです。このため、パレスチナ内での和平への足並みがそろわなくなってしまいます。その結果、和平交渉そのものが、ほとんど行われなくなりました。イスラエル側も、パレスチナ側にやる気がないのなら別に急がない、という態度です。ファタハがやる気でも、ハマスがテロを繰り返すのであれば、そんな連中とは話ができないというような。結局、今のまま現状維持でいこうという力のほうが強く働いてきたのです。

その後は今に至るまで、事あるごとに衝突が起きてきました。ハマスがガザ地区からイスラエルに向けてロケット弾を撃ち、イスラエルが報復として空爆することの繰り返しです。

解決への道筋は? 国際社会の関わり

世界中の国々がこの土地と結びついてしまっていることも、問題を難しくしています。

アメリカがイスラエル寄りなワケ

20世紀に入って、アメリカには、ヨーロッパで迫害されていた、たくさんのユダヤ人が逃れ移り住んできました。アメリカの全人口3億人余りのうちユダヤ系は約500万人。政財界・学会、様々なところに影響力を持つ優秀な人物を輩出しています。さらにアメリカには、政界にイスラエルの利益をなるべく反映させるように働きかける大きなユダヤ系のロビー団体があります。大統領選挙では民主党も共和党も選挙資金を目当てに、ユダヤ系ロビーに気をつかうところがあります。このため、民主党・共和党ともに影響を受けるのです。

こうした背景もあって、アメリカは中東戦争以来、イスラエルに巨額の軍事援助を続けています。イスラエルの立場や治安を守り、国家として存続できるようにする、というのが民主党政権・共和党政権を問わず、共通しているのです。

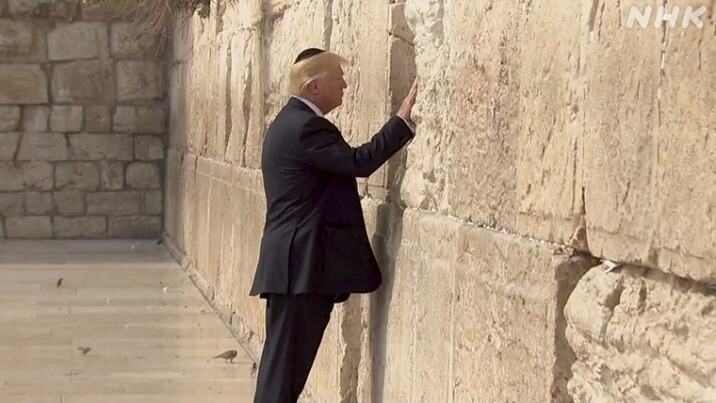

トランプ政権で和平は絶望的に

歴代政権の中でイスラエル寄りの姿勢が突出していたのが、トランプ政権です。

一番極端だったのはアメリカ大使館をエルサレムに移設したことです。イスラエルはエルサレムが首都だと主張していますが、国際法上、占領は認められていません。ところが、トランプ政権は大使館をエルサレムに移設。一方でパレスチナへの支援を打ち切るなど、露骨にイスラエル寄りの政策をとりました。このため、ただでさえ止まっていた和平交渉は、ますます進まなくなってしまいました。

バイデン大統領は、パレスチナ問題に取り組む姿勢を見せ、中東和平に取り組むだろうという多くの人の期待のもとに就任しました。ただ、現実問題、アメリカの外交政策はなんといっても対中国が最優先です。中東では、トランプ政権がご破算にしたイランとの核合意をいま一度結び直すという課題の方が優先順位としては上。パレスチナ問題は後回しになっているのが実情です。

「アラブの大義」に変化も…

一方で、パレスチナを支援してきたアラブ諸国にも変化が生まれます。エジプトとヨルダン以外のアラブ諸国はみな「パレスチナ問題が解決するまではイスラエルは認められない」という立場でした。ところが、トランプ政権時代に和平交渉再開が絶望的になった中、UAE=アラブ首長国連邦やバーレーンが立て続けにイスラエルと国交を結んだのです。

今では、アラブの盟主を名乗るサウジアラビアも、イスラエルとの国交正常化を模索していると言われています。

パレスチナ問題が全く動かない中、イスラエルとしてはパレスチナを飛び越えてアラブの一部と和解できれば国際社会の中での活路が開けると考えました。そこをうまい具合に当時のトランプ大統領が取り持ったのです。このあと、スーダンやモロッコといった、アフリカのイスラム教の国も続きます。パレスチナ問題が解決するまではイスラエルを認めないと言っていた「アラブの大義」の鉄則が崩れていったわけです。パレスチナ人は裏切りだと怒りました。

イスラエルとアラブ諸国の一部が和解した、対立関係に風穴を開けたという点では評価できる面もあります。一方、パレスチナ問題が解決しないまま置き去りにされてよいのかと思っている人たちもいて、プラスの面とマイナスの面があります。物事がより複雑になってしまったのです。

国際機関には限界も…

国際機関はどう対応してきたのか。国連の機関が懸命に、人道支援などの努力をしても、実際に物事が決まる安全保障理事会ではアメリカがイスラエルを擁護するわけです。

イスラエルがガザ地区に侵攻するたびに、国連の安全保障理事会ではアラブ諸国が非難決議を採択しようとしますが、アメリカが拒否権を発動して、それをつぶしてきました。昔ガザで取材していた時、こうしたことで、イスラエルが軍事攻撃を続け、大勢の人が亡くなるのを目撃しました。

その10年後に、アメリカが安保理で拒否権を行使する現場を取材した際、現状の国連のシステムでは現地の悲惨な状況を救うことは難しいと感じました。

解決への道筋は

パレスチナ問題は、世界が置き去りにしているのが現状ですが、はっきりしているのは、ガザ地区には、今も必要最低限の生活さえできない人たちがいるということです。

希望すらなくなり、イスラエルに占領され抑圧された状態で暮らすのが正常かといえば決してそんなことはありません。

また、ヨルダン川西岸では、入植地がまだら状に広がっていて、40万人のユダヤ人入植者がこの土地に住み続けています。本来パレスチナ人が望んでいた土地を取り戻す見通しは到底たたない、将来像が描けなくなっているのです。

今回のハマスによる大規模な攻撃がイスラエル側に多くの死傷者を出し人質が取られていることは、決して許されるものではありません。一方で、イスラエルによる占領やガザ地区の封鎖が続いてきたことが、今回のような悲劇を招いたというのも事実です。

パレスチナ問題の解決がいかに困難だとしても、それを放置し続ける限り、将来にわたって混乱や対立の火種が残り続ける。国際社会はいまその現実と改めて向き合わなければならないのだと思います。

みんなのコメント(193件)

-

感想pおにぎり2024年6月7日

感想pおにぎり2024年6月7日 - とてもわかりやすかった

-

感想もっくん2024年6月7日

感想もっくん2024年6月7日 - 今は一方的にパレスチナが弾圧されているイメージだけど、国際的な感情がパレスチナへ移った時今度はイスラエルが弾圧を受けるだろう。

周りの先進国がデリカシーのない言動をし、または自国だけの事を考えて利益がある方へ加担する。

現地の人からすれば身内が殺されて感情的になるのは仕方ないと思う。

誰かが貧乏くじをひいて長いものに巻かれるべきなのか。改めてこの問題難しいと感じました。

記事とてもわかりやすかったです。

-

悩みにく2024年5月30日

悩みにく2024年5月30日 - 国家や民族という大きな単位で物事を捉えることに死角があるとすると、そこに個人的なリアリティが欠如しやすいということかもしれないと思う。例えばひとり旅で海外に行き、そこで出会った人と仲良くなる。それはその人の印象でもあり、その国の印象にもなる。1対1ではケンカにならなくても、単位が大きくなることで、人の顔が見えなくなる。 「自分がやられたら嫌なことはしない」「隣人を尊重する」子どものころに僕が教えられたこれらの大切なことは、日本だからだよ、と言って片付けてしまっていいものではないはずだ。2000年の弾圧の中で蓄積された恨みと憎しみは当然教育に跳ね返っているだろう。世代を超えて、自らが正当化されることが悲願であるはずだ。イスラエルやパレスチナに生まれていたら、そう教えられて当然だとすら思う。 でも、離れた極東の地で育った人間として願うのは、1対1での心の向き合いがもっと増えることだ。

-

感想Michel .Laurent2024年5月29日

感想Michel .Laurent2024年5月29日 - まずハマスをたたいてからでないと話ができないですね.私にはイスラエルではないけれど米仏にいるユダヤ人の友達がいますが、一時期イスラエルに居住してたけれど子供の為に米仏に出てきたそうです.いつまでもIsraelには平和はこないのですかね!?

-

感想ぱんだ2024年5月29日

感想ぱんだ2024年5月29日 - 歴史的事実と人々の感情がバランスよく描かれている素晴らしい記事だと思いました。

SNS国際世論は “All Eyes on Rafah” “Free Palestine”と劣勢となっているパレスチナをサポートし、イスラエルを非難するものとなっているように感じますが、これがあくまで停戦、協議に持ち込むことを目指すもので、ハマスへの軍事支援やイスラエルに対する国際社会による武力制裁、各国のユダヤ教徒への差別やいじめに繋がらないことを願っています。

現にアメリカがイスラエルにそうしているように、国際社会がサイドをとって支援するような事になれば武力や憎悪を増して歴史を繰り返す悪循環に陥ってしまうでしょう。

今はとにかく停戦すること、双方の人々の手当と人道支援、オープンな場所で話し合うこと、それらを訴えることが私たちにできる最善の事に思いました。

-

提言綺麗事も醜いことも、すべて大切に。2024年5月29日

提言綺麗事も醜いことも、すべて大切に。2024年5月29日 - Happiness doesn't last forever, but I think it's important to be at peace.

-

感想しほ2024年5月28日

感想しほ2024年5月28日 - とてもわかりやすい内容だった。複雑な問題だけど、虐殺を許していいわけない。黙って見ていていいわけない。人間の心を取り戻して、憤り、抗議するべきだ。

-

感想丸男2024年5月23日

感想丸男2024年5月23日 - 為になり、わかり易い記事でした。

個人的な感想としては

周りの国は、慎重に支援していくべきであると思いました。

また、ユダヤ教やイスラム教に普段から触れていない者が関わって良いのか

どうかという点についても考える必要があるのかなと思いました。

-

提言エル2024年5月22日

提言エル2024年5月22日 - パレスチナ問題がいかに複雑だとしても、ガザで毎日起きている被害を見て見ぬふりをしてはいけない。アメリカを通して軍事支援をしている日本にもその責任の一端があると思う。国民はそんな日本政府を変えるべく声を上げるべきだ。

そしてなぜ2000年に、わざわざ相手を刺激するような行動をしたのか。

ウクライナ戦争においても同様だが、国連安全保障理事会における常任理事国の拒否権を見直すべきだ。どういった方法があるのだろうか。